最新の認知症回避記事

認知症回避プロジェクトサイトとは?

このプロジェクトサイトでは「認知症予防」ではなく、あえて「認知症回避」という言葉を使っています。

認知症は20年ほどかかって徐々になっていくため「働き盛りの30~40代から認知症にならないために先手を打っておこう」という思いを込めて“回避”としました。

アンチエイジングや先制医療と同じで「食べ物」「運動」「ストレス」、認知症の場合はこれに加えて「コミュニケーション」や「脳の活動」に意識を払っているかどうかで、20年後の人生が大きく変わります。

自分への大事な投資として「食事」「運動」「人間関係」に注意を払って認知症回避に取り組んでいきたいという問題提起と、情報提供をしていきたいという思いをもっています。

先生からのご意見や、もっとこんな情報を知りたい、こんな良いテーマを取り上げてほしいといったご要望を教えていただければ嬉しいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

有識者インタビュー・コラム

-

-

四ツ池メディカルヴィレッジ 吉井徹哉先生の認知症への取り組み

緑の中で自然に囲まれた空間でユニークな医療を提供されておられる四ツ池メディカルヴィレッジのチーフオフィサー※・吉井徹哉先生(以下、吉井先生)に「コンセプトの『スマイルエイジング』について」「認知症に取 ...

-

-

「身体は知性」「血糖と筋肉を制する者はエイジングを制す」「脱ペットライフ」池岡先生に学ぶ認知症回避策(第2話)

今回は、日本抗加齢医学会認定施設で認知症・MCIの専門外来を持つ池岡クリニック院長 池岡清光先生(以下、池岡先生)の考える認知症回避策、ご自身が実施されている認知症予防策について伺いました。 写真右: ...

-

-

池岡クリニック院長 池岡清光先生の認知症への取り組み(第1話)

日本抗加齢医学会認定施設で認知症・MCIの専門外来を持つ池岡クリニック院長 池岡清光先生(以下、池岡先生)に「認知症に取り組むきっかけ」「運動と認知症回避の関係」「ご自身が実践されている認知症予防」を ...

-

-

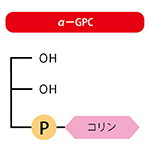

認知症回避で注目の栄養素α-GPCとは?

認知症回避で注目されている栄養素α-GPCについて、製造・販売している食品原料メーカーにインタビューしました。 α-GPCとはどんなものか?といった基本情報や、α-GPCが持つ多様な機能性について大変 ...

-

-

認知症の回避に役立つ栄養素はあるのか?

認知症の回避に役立つ栄養素があるのかについては、「基礎からわかる軽度認知障害」という本の中にわかりやすくまとまった表があります。 基礎からわかる軽度認知障害(MCI): 効果的な認知症予防を目指して ...

セミナー・勉強会

-

-

「こんなに治る?!認知症 患者さんやご家族が幸せになる薬剤管理のポイント」(2025.1.20)

オンライン・セミナー 講師:医療法人愛成会 理事長 井上 慶子 先生 プロフィール 2001年に鳥取大学医学部を卒業後、豊中病院、西淀病院などで勤務し、2012年4月より医療法人 光輪会 さくらクリニ ...

-

-

「健診データのAI解析『AICOG™』による認知症の早期リスク判定と予防:日常診療における認知症リスクの早期発見と予防について」(2024.8.21)

オンライン・セミナー 講師:東京大学高齢社会総合研究機構 特任研究員 東京大学大学院新領域創成科学研究科 共同研究員(前特任教授) 医学博士,工学博士,脳神経外科専門医 酒谷 薫 先生 プロフィール ...

-

-

「健診の血液データで将来の発症リスクを判定し、認知症を回避する」(2022.12.8)

オンライン・セミナー 講師:東京大学 大学院新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 特任研究員(前特任教授) 医学博士,工学博士,脳神経外科専門医 酒谷 薫 先生 プロフィール 1955年、兵庫県生まれ ...

-

-

「アイトラッキング(視線可視化)システムを用いた認知症スクリーニングの可能性」(2022.2.9)

オンライン・セミナー 講師:大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学 寄附講座 准教授 武田 朱公 先生 プロフィール 平成16年3月 北海道大学医学部医学科 卒業 平成16年4月 大阪大学医学部 ...

-

-

「最新の研究から見えてきた、認知症予防のポイント」(2021.10.28)

オンライン・セミナー 講師:神戸大学大学院保健学研究科 教授 古和 久朋 先生 プロフィール 神戸大学大学院 保健学研究科 リハビリテーション科学領域 教授 同認知症予防推進センター長 アルツハイマー ...

認知症予防関連ニュース・論文

-

-

プロバイオティクスの介入は、軽度認知障害のある高齢者の複数の神経行動に利益をもたらす-2023.03.28

軽度認知障害(MCI)の高齢者に対し、プロバイオティクスサプリメントの有用性を検証した。 研究方法 MCI患者20名(平均76.40歳)にプロバイオティクス(※)2g/日を12週間摂取させたRCT(ラ ...

-

-

健康な人の記憶に対するクレアチン補給の効果:ランダム化比較試験の系統的レビューとメタ分析-2023.03.10

健康な人間の記憶能力に対するクレアチン補給の効果を調査するため、ランダム化比較試験 (RCT) の系統的レビューとメタ分析を行った。 研究方法 2021 年 9 月まで、PubMed、Web of S ...

-

-

高齢者の認知機能、気分、身体機能に対するβ-アラニン補給の役割。二重盲検ランダム化比較試験-2023.2.12

β-アラニンの補給による認知機能、気分、身体機能への効果を検証する。 研究方法 高齢者38名(60~80歳)に対し、β-アラニン(BA)2.4g/日を10週間補給した(プラセボ群41名)。 検査はサプ ...

-

-

プロバイオティクスのビフィドバクテリウムロンガム BB68S は健康な高齢者の認知機能を改善する:ランダム化二重盲検プラセボ対照試験-2022.12.22

認知障害のない健康な高齢者の認知機能に対するビフィドバクテリウム ロンガムBB68S (BB68S) の影響を調査した。 研究方法 ランダム化二重盲検プラセボ対照試験として、認知障害のない健康な高齢者 ...

-

-

ダークチョコレートの摂取は健康な中年成人の疲労を軽減し、認知機能と灰白質の量を調整する可能性があります-2022.12.13

ダークチョコレートは認知機能向上の可能性があるかどうか検証した。 研究方法 インターネット広告を通じて募集された44名(女性24名、男性20名、平均年齢:52.05±7.08歳)に対し、72%のダーク ...